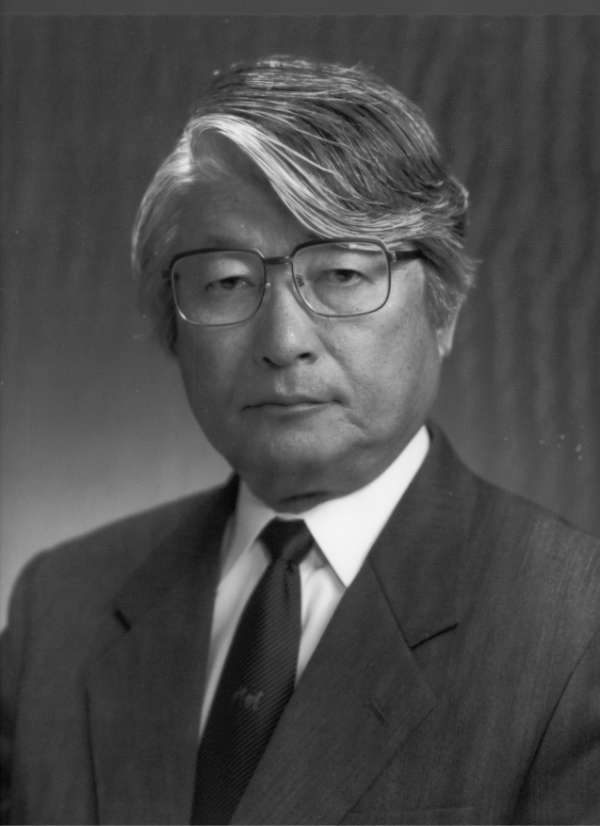

1996年9月に「放電プラズマ焼結ワークショップ(第1回SPS研究会)」が東北大学金属材料研究所(金研)において開催され、東北大学・平井敏雄教授(当時)をSpark Plasma Sintering(SPS)研究会会長に、金研共同利用の名目で開始いたしました。

その後、2009年に第2代SPS 研究会会長に後藤教授(当時)が就任し、2011年に研究会名称を「通電焼結研究会(英名:SPS FORUM – Japan)」へ改称し適用技術分野、参加企業を幅広く募りやすくし、また東北大学の大学予算が主軸となったため金研共同利用ワークショップとして行われるようになりました。 材料開発と実用化に焦点をあて、目的を明確化することで70~90名規模となり、2016年は参加者の約半数が企業の研究者となり、通電焼結技術に対する産業界からの注目度の高さが伺えます。

平井・後藤教授らの研究グループは、SPS法を用いた材料合成技術開発を黎明期より研究してきており、外部場励起粉体粉末冶金プロセスに関する研究領域を牽引してまいりました。非酸化物セラミックス材料においてSPSと相分離を組み合わせた焼結・微細組織制御プロセスや、化学気相析出法による粉体コーティング技術とSPS法を組み合わせたダイヤモンド焼結体の高密度化に成功するなどの研究成果を挙げており、通電焼結技術による新しい研究展開を提案してきました。

2020年(令和2年)に第3代SPS研究会会長に加藤秀実教授が就任し、コロナウィルス感染拡大の影響で研究会の中断をいたしましたが2025年3月に金研共同利用ワークショップとして再開いたしました。

通電焼結研究会

通電焼結研究会